森田美芽

北千住駅は足立区の交通の結節点に在し、JR、地下鉄千代田線、日比谷線等が乗り入れており、都心部からはやや離れるが、賑わいのある街で、その駅前に立地する千住ミルディスの11階に、シアター1010(千住)がある。ここは、これから何年かに亘る「令和の大巡業」の拠点の一つとなる。

ホール自体は音響もよく、座席も余裕があり収容700名ほどだから、規模としても適切と言ってよい。ただ、ロビーが狭かったり、芝居気分を味わうにはやや物足りない部分があるが、少なくとも関係者の努力の伺える空間である。

5年ぶりの二部制ということで、一部は『寿柱立万歳』から。咲寿太夫、亘太夫らの声が伸びやかで、太夫の簑太郎、才蔵の文昇らも軽やかに、祝祭らしい雰囲気を盛り上げる。

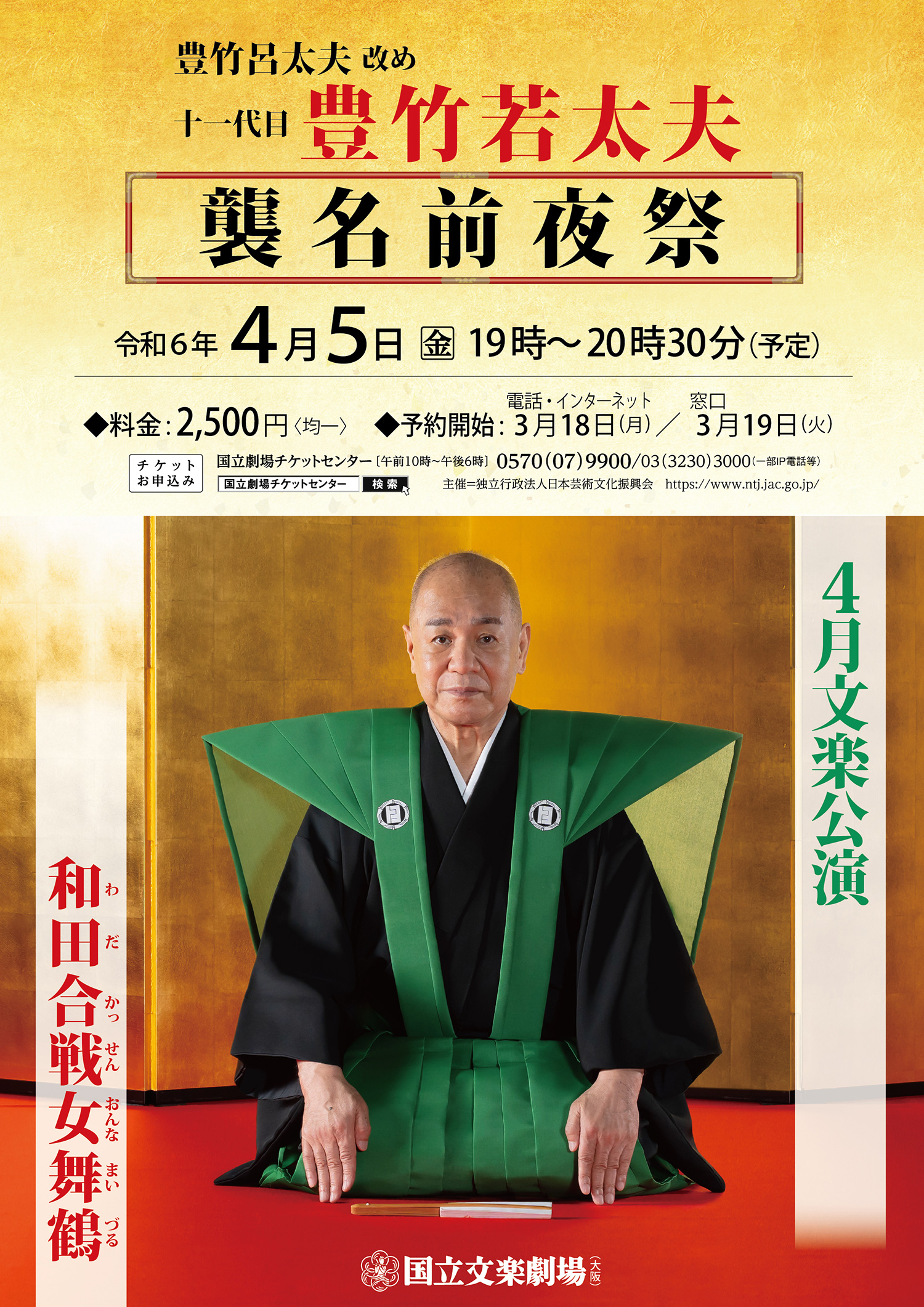

『豊竹呂太夫改め十一代目豊竹若太夫襲名披露口上』。内容は大阪と変わらないものの、最長老の團七の「新若太夫をはじめ、文楽のこれからを応援してください」というメッセージに心打たれる。実に芸歴70年、どんな思いを積み重ねてこられたのだろうか、と思う。文楽が二分されていたころの苦労、家族よりも長い時間を共にして苦楽を分かち合い、師匠や先輩方を見送る苦しみ、その時代を超えて、今の文楽があるのだと、生身の身体から発せられる言葉の重さ。

十一代目若太夫襲名披露狂言『和田合戦女舞鶴』「市若初陣の段」。

夜の屋敷、何故か一人でやってくる武者姿の子ども。迎える母は陣羽織姿。そして母は息子に「手柄をさせてやる」と息子を抱いたまま屋敷に入る。ただ事ではないと感じる。

尼君北条政子の物語でようやく事件の一端が判明する。尼君の娘である斎姫を殺した荏柄平太の子を尼君が匿っているのは、実は先将軍の子、尼君の孫であると。本来ならば主殺しの犯人の子は罪九族に及ぶ昔の法に照らして死罪となる。 しかしその子が実は先将軍(頼家)の子であることを知っている現将軍(実朝)は、犯人を引き渡すようにと、子供ばかりの討伐隊を送る。孫を惜しむ尼君の心を知って、しかし天下の法を曲げるわけにはいかないから。

今回、先月よりも、父と子、家族の繋がりがより強く感じられた、というのは、私の感じ方が変わったからかもしれない。4月に見たときは、板額の母として、と武家としての葛藤に目が行ったが、父もまた、しんどいところを妻に丸投げしているとはいえ、市若の最期を見届けようとしたこと、断末魔の子に「父も来ておるぞ」と呼びかけ、お前の死は立派な手柄だ、と語り掛ける。そして今回、段切れに、板額は涙をたたえて我が子の首を、公暁丸の首として、夫の与市に手渡す。「いかいご苦労」「ご苦労」の一言に込められたこの夫婦の思いが痛いほど感じられた。終わっても、しばらく席を立てないほどの感情の捉われていた。

勘十郎の板額の造形が見事というよりほかはない。板額の母としての思い、されど忠義のために、という葛藤、その感情の一つ一つを人形で描く、この遣いがあればこそ、この語りが生きたものとして眼前に迫ってくる。

清介の三味線も素晴らしい。複雑な状況、異様な緊張、板額や市若、尼君や綱手、浅利与市のそれぞれの感情、かなり複雑な手で、それ自体魅力的だが、その内容を生かすまでに磨き上げられている。

素晴らしい舞台、の一言に尽きる。現代人にとってこれほど違和感のある演目を、そうした違和感を超えて納得させる、その三業の見事な調和による情念の迸り。

若太夫はさらに板額の感情の機微に至るまで丁寧に語り、その語りの一つ一つに呼応するように勘十郎の人形は、僅かに目を伏せ、俯き、目を上げる、語られる言葉の通り、板額の思いが目の前に具現化される。それを見る者の感情に訴え、内側から揺さぶる清介の三味線。三者が一体となることで、この物語の核となる、武家の倫理の厳しさと、そのことで犠牲となる市若の純粋さ、母と父の嘆きがまっすぐに、理屈を超えて伝わる。拍手が自然に起こる。この作品を現代に甦らせた、この三者の力は特筆すべきであろう。

それもこれも、文楽全体を担う「豊竹若太夫」の名跡の襲名なればこそ、このように舞台全体、また公演全体の力が結集されたのである。こうした力こそ、この後も引き継いでいかねばならないものだと思う。そして再演の機会あれば、ぜひとも「板額門破り」や今回略された端場を復活させてほしいと願う。

このあと、『近頃河原の達引』「堀川猿廻しの段」。前、織太夫、藤蔵、ツレ清公。織太夫はこうした滑稽味のある語りも手慣れたものだが、あまりに笑いに傾きすぎるように思う。むしろここは、貧しい暮らしの中、気の弱い正直者としての与次郎や、貧しい中にも子の幸せを願う母の、笑いの中にも情愛が沁みとおる場である。「まだまだまだまだ」も、母への思いやりが滲むところだ。おつると母の掛け合いもたっぷり。さらに、故咲太夫の域を目指してほしい。藤蔵もここは派手さよりも余情が勝る。

後半は錣太夫、宗助、ツレ寛太郎。錣太夫は情趣たっぷりだが、やはり与次郎の造形が、滑稽さを強調することになってしまう気がした。でも「よい女房ぢゃに」はやはりジンと来る。宗助と寛太郎の三味線に、愛らしい子猿。

与次郎は玉助。善良な、妹思いの、だが臆病者というキャラクターをよく遣っていた。文司の母も、貧しさの中に情も理もわかる庶民の優しさを示した。今回伝兵衛の一輔は育ちの良さと義理堅さ、娘おしゅんは清十郎が、遊女となっても愛する者への一途な思いに生きる純粋さを感じさせ、この二人が心から結ばれていることが見える。

「道行涙の編笠」は、三輪太夫、小住太夫、碩太夫に團七、團吾、友之助、清允。おしゅんと伝兵衛の切ない思いは十分伝わるが、結末が見えない終わり方なのが少し残念に思う。

第二部は『ひらかな盛衰記』の半通し。あまり出ない「義仲館」は籐太夫と勝平が物語へと無理なく導入し、義仲、巴御前など、この物語の軸となる人物が存在感をもって描かれる。特に巴御前は、板額と並ぶ女丈夫、勇ましい武者姿で現れ、簑紫郎が凛々しく強い女武者を見事に遣う。

二段目の口、「楊枝屋」も36年ぶりの上演となる。靖太夫と燕三が、浪々の身を嘆くお筆の父鎌田隼人の活躍を生き生きと語る。 ここでも猿が活躍する。

「大津宿屋」は掛け合いで、希太夫、津國太夫、南都太夫、文字栄太夫、聖太夫、薫太夫、まとめるのは清友、ツレ錦吾。お筆が緊張しているのが、ここまでの経緯があることで納得できる。権四郎の武骨な、漁師の風情も、その強さも納得できる。そして暗闇の中での子どもの取り違えの悲劇。「笹引の段」は呂勢太夫・清治。和生のお筆が獅子奮迅の働きをする。主君を喪い、父を殺され、また取り違えられた子が犠牲となる、その重荷を一人背負うお筆の気丈さ、笹引きが哀れに美しい。

「松右衛門内」睦太夫、清志郎は冒頭の村の嬶たちの面白さから松右衛門の出のどこか秘密を含んだ憂いを語り、千歳太夫、富助は無論、松右衛門の詞は強く迫力あるものだが、その前に権四郎とお筆のやりとりが、ここまでの経緯を見ているのだから、もっと両者の思いに沿っていてもよいのではないかと思う。

「逆櫓の段」は芳穂太夫、錦糸。三味線の技に、また玉男の樋口の勇壮さに、拍手が起こる。ただ、最後の権四郎の詞の省略があったのは台本のせいだが残念。

玉男の樋口は当代きっての力強さと熱い忠義。玉也の権四郎は、娘を愛し孫を愛しむが、義理を通す男の強さが樋口と好一対。およしは勘壽、庶民的な女房だが一本芯の通った強さ。和生のお筆は、板額、巴御前と並ぶ女丈夫としての顔よりも、その困難にもめげず前を向こうとする凛々しさ。玉佳の隼人も古武士らしい芯の強さ。勘市の家主が飄々とした味わい。

しかし今回、土曜の午後というのに、客席が埋まりきらないことに大きな危惧を覚えた。十一代目豊竹若太夫襲名披露というおめでたい公演である。しかし大阪の四月、東京の五月という主要公演で、襲名披露の部は大入りでありながら、それ以外の部に観客が少ない。これは東京ではこれまであり得なかったことだけに、私にはショックが大きかった。

第一に場所の問題がある。北千住は比較的便利ではあるが、第二部が終了してからでは、最終の新幹線には間に合わない。都内でも遠方の人なら、やはり躊躇するだろう。そうした時間距離の問題がある。しかしそれ以上に、やはり国立劇場は、公演とそれに至る全ての準備や研究が一体化しているからこそできていたことだと気付く。

シアター1010は便利にできているとはいうものの、公演の主体ではない。あくまで場所を貸しているというスタイルである。だから、芝居を楽しむ空間としてはやはりしんどいものがある。コンサートならせいぜい2時間程度だが、芝居は4時間から4時間半をその劇場で過ごすのだから、作りや設備もコンセプトが変わってくる。

国立劇場が休館中で

各劇場を渡り歩くことをどう活かせるか

ある方が、こうした場所の問題を、「トポス」であるか否か、と表現された。まさに劇場は、演じる人、作る人、見る人、それらがエネルギーを出し合って、それがぶつかり合って相乗効果を生む、二つとない興奮を生み出すものである。それが人を引き寄せ、場に活気を与える。だから、幕間の時間をゆったり過ごせるとか、初心者にも見巧者にも新たな発見があるとか、気持ちよいアメニティがあるとか、客を飽きさせない、不快にさせない配慮が必要だが、公共の多目的ホールの場合、そこまで望むことは難しい。

もう一つ、これは演目に関してだが、国立劇場でやるなら、通しや半通し、復活狂言は実にふさわしい、というより、それが国立劇場のアイデンティティの一つである。必ずしも見てわかりやすくないとか、現代の感覚では面白いとは思えないという作品もある。しかし歴史的に行われてきた通しの形態や内容を発掘、上演することで、文楽とは、義太夫節とは、という最も根本的なものを守っていく作業を行っていく。たとえば、アカデミックな学問の作業と似たところがある。言わば、文楽のスタンダードを作っているのである。

国立劇場は、それを半世紀以上に亘って続けることによって、そうした知と業の集積を作り出し、こうした芸能の正統、正系というものを守っていく、そうした権威を持つ存在である。見る者も、このような前提を理解し、時にはとっつきにくい作品であろうと、それを楽しむ余裕がある。

しかし現在それが可能なのは、国立劇場だけである。それらは人から人への芸の継承、そのための対面での稽古の場の保障、貴重な資料の整理と保管、必要な時いつでも閲覧できる環境、それらを専門的に対応する職員、それらが揃って初めて生きる。芸の継承から実際の公演、その記録に至るまで一体となってできるから意味がある。

しかし、国立劇場が建て直しのため閉場し、PFI方式による建て替えを予定しているが、2度にわたる入札は不調に終わり、3度めが予定されているが、これもはっきり言って見通しは暗い。つまり、国立劇場としての機能が停止したまま、公演だけを継続していることになるが、それははっきり言って片手落ちである。

危惧されているように、このまま仮に10年後に国立劇場が再開したとしても、その時、技芸員がどれだけいて、どのように公演できるか、お客が戻ってきてくれるのか、極めて危うい状態にあると言わざるを得ない。コロナで3年、不自由な時期があっただけでも、客足に大きく影響しているのだ。その意味では閉場は拙速であったとしか言いようがない。

さらに、もっと根本的には、文楽のような古い価値観や世界観に基づく舞台を、今日の感覚へと橋渡しすることが極めて困難になっているといるのではないか。命より名を重んじる、義理を重んじる、親子の情より忠義を取る、そのために子供が犠牲になる、そうした一見、反近代的な世界観に抵抗を感じる、というより、技芸員たちの努力によってその間を埋めることが難しくなっているのではないか。

無論、いまの観客にとって、自分を抑圧されたり、自分が他者の犠牲になったり、ということは耐え難いことであるかもしれない。しかし、そうした自由な時代を生きていても、そうした封建的な論理で描かれた世界の中に、現在の自分たちと共通するものを見出す、あるいは時を超えて存在するものを発見し、新たな自分を知る、そのような出会いが起こるのが、古典の醍醐味である。

しかしそれが続くためには、少数精鋭の演者のたゆまぬ芸の修練と、現代への橋渡しのための関係者一同の努力が必要である。そのために、国立劇場は、通しの復活や後継者の育成、普及と資料整備などの大変な仕事を、半世紀以上に亘って実施し続けてきた。それだけでも関係者の努力は感謝以外のなにものもない。だが、そうして継承されてきた芸の世界が、いま、かつてない危機に直面している。

昔は、国立劇場がなくとも、一般人の中で、『忠臣蔵』も『千本桜』も人口に膾炙しており、常識であった。その伝統は崩れてしまっている。だからこそ、人々の足を文楽に向けるには、ただ通しを復活させるとかだけでない、人々の中に入り、関心を持ってもらい、劇場に来てもらうための努力が必要なのだ。幸い、文楽には全国どこへでも行こうという固定客も一定数おられる。その人たちを力に、また新しい観客が文楽との出会いを作ることができる。

「令和の大巡業」。新しい国立劇場が完成する日まで、東京での公演は、地方巡業のように、あちらこちらの劇場を渡り歩くことになる。

かつて、文楽が分裂していた時代、様々な劇場、様々な地を巡って演じ続けたように、その困難をチャンスに変えるには、行く先々で、土地の人を新たなお客とすることだ。しばらくは、観客に興味を持ってもらいやすい演目や、短い番組を用意する、さらにインバウンド客を取り込む試みも必要だろう。現に大阪公演での三部は客席に外国人の方が多く見られ、『増補大江山』の鬼と頼光の対決には観客が沸いていた。

新たな彼らの地にたどり着くまで、その努力は続く。私たちは再びそうしたトポスを作り出すことができるように、この流浪の日々をも、共に歩んでいきたいと願う。

掲載、カウント(2024/6/19より)