森田美芽

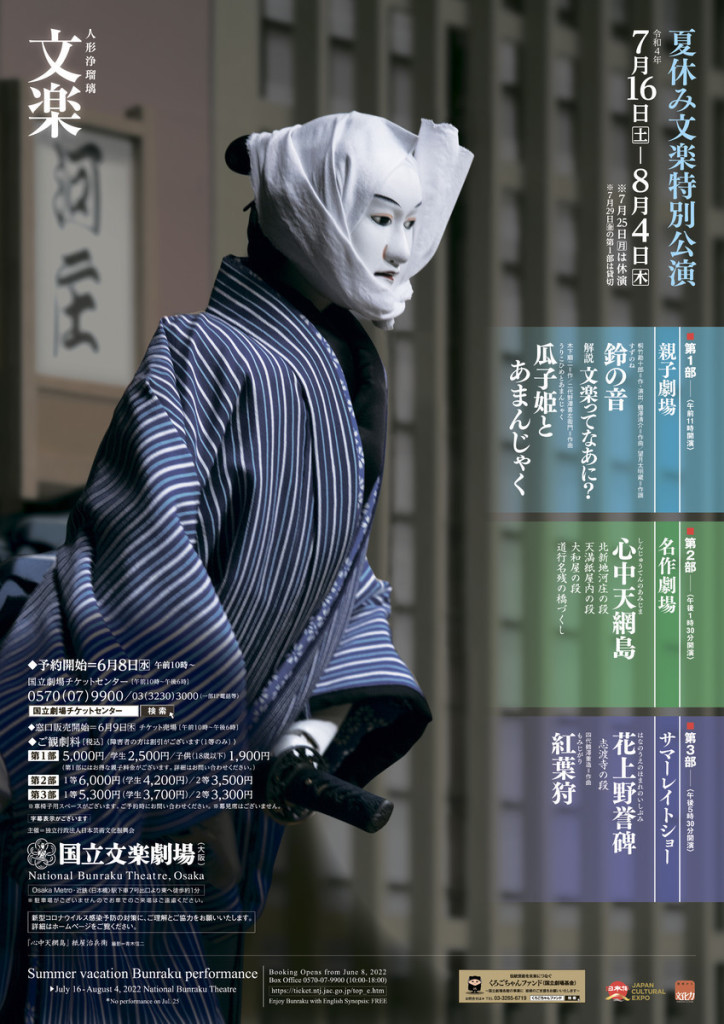

時代物の主題は、主人公の男性が父であり夫である前に、主従関係の下にある者に負わされる苦悩と葛藤である。それがどんなに残酷であろうと、その理不尽な命令を下す主君も、従わざるを得ない部下も苦しむ。それ以外の解決はないのだろうかと思わされる。にもかかわらず、その悲劇に心惹かれるのは何故だろう。11月文楽公演を見ながら思った。

第一部『心中宵庚申』。

「上田村の段」千歳太夫、富助。「五月雨」「落とし水」「玉水」と重なる言葉の流れと節が美しい。のどかに見える中に、父の病、妹の突然の帰郷、緊張を含んで、お千代の出。うちしおれた風情、姉はなかなか気づかない。「恥づかしや、また去られて」の「また」が深く残る。妊娠中なのに姑去りの仕打ちを受けるお千代の痛ましさに、父平右衛門の情けが染み入る。自身も明日をも知れぬ病でありながら、「案じらるるは子の身の上。」と娘を労わる。

そこへ事情を知らぬ半兵衛が訪れる。父が娘ゆえに婿に迫る。「今こそ町人八百屋半兵衛、元は遠州浜松にて山脇三左衛門が倅。武士冥利商ひ冥利」と、半兵衛にとって決定的な一言を告げる。この武士としての矜持のゆえに、彼は、舅平右衛門への言い訳と、養母への言い訳に逃げ道を失うことになる。水杯と門火の、悲劇の予兆。「灰になつても、帰るな」の一言が痛々しい。全体に流れる哀切さと父の思いを託す富助の糸。

千歳太夫の、父島田平右衛門の情愛のこもった語りが胸に響く。姉おかるの造形がやや軽く感じた。彼女もまた、惣領娘としての矜持と人を使う苦労を知る者なのだ。そこに現れる、父としての島田平右衛門(玉也)の厳格さと思いやり。『野崎村』の婆の父バージョンのようだが、ずっと厚みがある。娘可愛さのゆえに、「あれが何の武士の果て、鰹節の削り屑。人でなし」と婿の半兵衛を罵る。豪農としての器量、格、その厳しさと矜持。姉のおかるはやや軽い感じで、姉というより妹のような感じになる。簑二郎はよく遣っているが、勘十郎が圧倒的すぎるのだ。

「八百屋の段」呂勢太夫、清治。呂勢太夫の人物が生き生きとして聞こえる。新靭の日下がり、町の賑わいや町内衆の雰囲気、その中で独特の雰囲気で登場する八百屋女房。悪婆の首だが、どこか憎めない愛嬌は勘壽の業。だがその言葉の端々に、この家の問題が案じされる。八百屋の主人伊右衛門は「寺狂ひ」つまり現実逃避しており、女房は口やかましく一人店の使用人を追い立てる。西念坊の斧右衛門かしらの面白さを表出する亀次の確かさ。

戻った半兵衛の、婆への必死の「十六年この方たつた一度の御訴訟」。なぜこれほど婆はお千代を嫌うのだろう。嫁と姑が分かり合えないのは昔からとはいうものの、この一家の場合は母と息子がすでに生さぬ仲であり、義理の関係である。そのために半兵衛が、どれほどこの家で気を使い、義理の父母の気に逆らわぬようにしてきたか、切ないほど感じられる。本当なら、彼にとっても唯一心を許せる家族であったはずが、その妻が義母と不仲である。現在であれば、不仲であれば別居するか、嫁も自己主張できるのに、と。あるいは、もしお千代がこの時代であっても、抵抗する強さを持っていれば、事態は変わったかもしれない。彼女は従順でありすぎた。

それを言っても詮無いことだが、いったいいつ、半兵衛は死を心に決めたのだろう。それは上田村で、舅である島田平右衛門になじられた時ではなかったか?お千代を離別したくはない、しかしあの母を説得するすべもない。親二人への義理を立てること、それが、お千代を離別して心中することだった。何という痛ましさ。本来なら、若い夫婦と、その間に生まれる子にこそ未来はあるべきものを。この家を去る、がこの世を去る、に、なぜ、ならなければならなかったのか。

近松はこの嫁姑問題の理由を明らかにはしていない。ただ、どうにかならなかったか、という思いだけが残る。婆の一瞬の優しさやけたたましさも含め、これほど、人の心はすれ違うのかという悲しみを描いて余りある清治の糸。

「道行思ひの短夜」お千代を芳穂太夫、半兵衛を南都太夫、ツレ咲寿太夫、聖太夫、薫太夫。三味線は錦糸をシンに勝平、友之助、燕二郎が並ぶ。南都太夫の半兵衛の詞が、「つらい目ばかりに日を半日、心を伸ばすこともなく、死のうとせしも以上五度。」の切なさ、嘆き、苦衷をじんと心に堪えさせる。

人形ではやはり、勘十郎のお千代。受け身的で自らの意思を強く出さない、勘十郎の得意な動きも押さえて、それでもその一つ一つが胸に迫り、哀れに動かされずにはいられない。対する玉男の半兵衛。武家の生まれという矜持、義理を立てるために、我が身と命は惜しまないという生き方を貫くため、自分だけでなく、最愛の妻も、その子も失うという悲劇。不器用なというより、そうしなければならない、に追い詰められていく潔さと性急さ。

第二部『一谷嫰軍記』三段目のみの上演。「敦盛出陣」も「陣門」も「組討」もない。すでに終わってしまったことへの、残された人々の悔いと嘆きの物語である。

「弥陀六内」睦太夫、團吾。弥陀六の一癖ありそうな佇まいを玉助がうまく表出し、簑紫郎の小雪の愛らしさが目を引く。清五郎の敦盛が出から凛々しく、品格を感じさせる。これらの人々の動きをわざとらしくなく、自然に運ぶ睦太夫の語り、團吾の、人物一人一人に沿った糸。良質の始まり。

「脇ヶ浜宝引の段」咲太夫休演につき織太夫が代わり、燕三が支える。ツメ人形での人物一人一人の個性を表出して笑いのうちに進める。これを語りきる織太夫の勢い。いまや、語りの勢いという点では、師にも勝るだろう。だが、やや冗長にも見える。これが生きるのは、序段からの流れの中のチャリ場だからだ。百姓たちのおかしみも、前段の深刻な悲劇があってこそである。それでもこれだけの長丁場を語り切る力は素晴らしい。勘市の番場の忠太、前半玉彦の須股運平など笑わせてくれる。

「熊谷桜の段」希太夫、清丈。このところ進境著しい希太夫だが、ここでも見事。マクラの「行く空もいつかは冴えん須磨の月」の声がよく伸び、「一つも読めぬ」の呼吸の良さ、相模と藤の方の再会の語り分けも自然に聴かせる。清丈も全体をわきまえ場に応じた三味線が良く響く。

そして名実ともに三段目切の「熊谷陣屋の段」。前、錣太夫、宗助。ここまでですでにある程度時間が経過している。その重さを熊谷の歩みが示す。語ることのできない事情、あくまで秘めなければならない事実の重さ、錣太夫は情を込めて語る人なので、「討って無常を悟りしか」や「手傷少々負うたれども」「もし急所なら悲しいか」など、どこかにその肚を感じさせてしまう。宗助は熊谷の物語、「さても去んぬる」からの三味線が見事。また、ここでの藤の方(一輔)の嘆きと相模(和生)の対比が皮肉にも見える。

「こそは入相の」から、呂太夫、清介。このマクラの内にも、「鐘は無常の、時を打つ」だけで、夕刻、夜へと急ぐ空気、複雑な女たちの思い、背景の陣屋の動きまでが込められている。青葉の笛に映る影、首実検の緊張。嘆きも見せず制札を取り女たちを制する熊谷と、平然と実検する義経。相模は先ほどと立場が逆転し、しかも泣くことも許されない。この残酷な身代わり劇と、それを強いた義経。何のためにかといえば、それは敦盛が院の忘れ形見であったから。そのために、小次郎は犠牲にならねばならず、熊谷は我が子を自分の手で殺さねばならなかった。逆らいようのない武家の倫理の酷さを、むしろ淡々と、自然体で語る呂太夫。それでいて熊谷の無念さと相模の嘆きは否応なしに迫ってくる。

さらに弥陀六が弥平兵衛宗清と自らを現し、全ての根源が自分にあることを彼も悔いる。ただ一人平家生き残りでありながら、その滅亡の原因を作ったことも。「テモ恐ろしい眼力ぢやよなあ」からの長い告白、さらに「播州一国那智高野」と畳みかけるそのリズムは、この悲劇がどちらの一族にとっても悲劇となっていることの悔いであろう。この上は熊谷には、この輪廻を逃れる出家の道しか残されてはいない。「十六年も一昔。夢であつたなあ」の一言。見えない涙が見えるように感じた。このドラマのクライマックス。そこに物語の全てが収斂するように、一人一人の思いがその熊谷の一言に集約されている。救われた敦盛も、その母藤の方も、宗清も、さらに義経も、相模もまた、戦いの続く限り、その悲劇の連鎖から逃れることはできないのだと。

『一谷嫰軍記』が名作なのは、源平の合戦の本質をそのように熊谷個人の運命と共に描き切っているからではないだろうか。呂太夫と清介は、この物語の全体を見据えての三段目切の格を作りだした。時代物の三段目は物語世界の集約であり、特に切場はそれに至るすべての人の努力がここでその意味を明らかにし、それまでに蓄積された人間関係や背後の事情や思いが収斂する、最も魅力的な場である。だからこそ、この場を語る太夫と三味線は、すべての演者の努力を担って、ここで結実させる重責がある。呂太夫と清介は、その意味でこの公演の中心たる役割を見事に体現して見せた。

人形では、玉志が圧倒的にスケールの大きい熊谷を遣い、最後まで肚を割らない覚悟と諦めを秘めた苦悩の人物を描きだし、和生の相模はすべて心で受ける演技。一輔の藤の方の品位の高さに打たれる。玉佳の義経は知将の位が勝る。弥陀六の玉助のモドリは圧巻。この人形陣のバランスも見事。

第三部『壺坂観音霊験記』「沢市内より山の段」。通常「土佐町松原」を出すが、いきなり「沢市内」だと、お里の境涯、貞女でありまめやかな良妻であること、それを周囲がどう見ているかが十分わからないで、いきなり物語の中に飛び込む感じが強い。お里が出た時も、それが誰なのかが、どう受け止めるのか、客席も戸惑いを感じるようだった。それでも藤太夫は團七の糸とともに、この小さい夫婦の住まいを包む貧しさの中での連帯を、またそれにまつわる沢市の鬱屈を、丁寧に描き出す。なぜお里は、目が見えない夫をこれほど愛しているのか、それは、単なる封建道徳などではなく、「三つ違いの兄さんと言うて暮らしているうちに」という、確かな時間と生活の積み重ね、そこで培われた信頼があるからではないだろうか。

お里にとって、他人からの評判などより、沢市と、彼との生活こそが、愛すべきもの、最も大切な守るべきものであったに違いない。だからこそ、沢市の疑いにあれほど怒り、彼を失うと思ったとき、身も世もなく嘆き、狂乱し、後を追って身を投げる。清十郎にはそうした力と情熱を秘めた女性がよく似合う。一方、簑二郎の沢市は、そうした妻の心よりも、男としてのプライドや、自分が障がい者であるという引け目のために、妻の愛を信じることができない。彼女が毎夜抜け出すことを、他の男の関係を疑うほどに。

後半は三輪太夫、清友、ツレ清允。この段切れは、観音が出てきて二人が癒される奇跡だが、それを引き起こしたのは、やはりお里の信心と愛以外の何ものでもない、という感を強くする。

一日の最後に、『勧進帳』。織太夫、靖太夫、小住太夫、津國太夫、文字栄太夫、亘太夫、碩太夫らが並び、藤蔵、清志郎、清馗、寛太郎、清公、錦吾、清方が合わせる。織太夫の弁慶の朗々たる語り、山伏問答の畳みかける激しさが、見えない戦いであることを示す。弁慶の玉助の豪快でスケールの大きいこと。左にベテランの玉佳、足は玉路。花道の引き込み、飛び六法を豪快に見せる。富樫は玉志で、対峙する貫禄十分。紋臣の義経は、やや遠慮深く見えた。理屈抜きに楽しませる力ある一段にまとまった。

この公演では、自分の思いを引き裂かれる男の悲劇がより心に迫った。泣くことを許されない男の立場の苦しさを、半兵衛は妻を殺して心中し、熊谷は出家し、沢市は自らを殺すことで、弁慶は主君を金剛杖で打擲し、そのことを悔いる。だが、その悔いはなぜ起こらなければならなかったのか。そのことにどうしても、割り切れないものが残る。悲劇を回避するすべは、本当になかったのだろうか。文楽の男の持つ悲劇性は、実はいまも続いている、「男はつらいよ」という、「強さの幻影」につながっているのではないだろうかと思える。犠牲になるのは女子どもだが、それを招いているのは男たちなのだ。なぜその運命から逃れることができないのだろう。その不条理が、文楽の永遠の魅力の基なのかもしれない。

掲載、カウント(2022/11/29より)