森田美芽

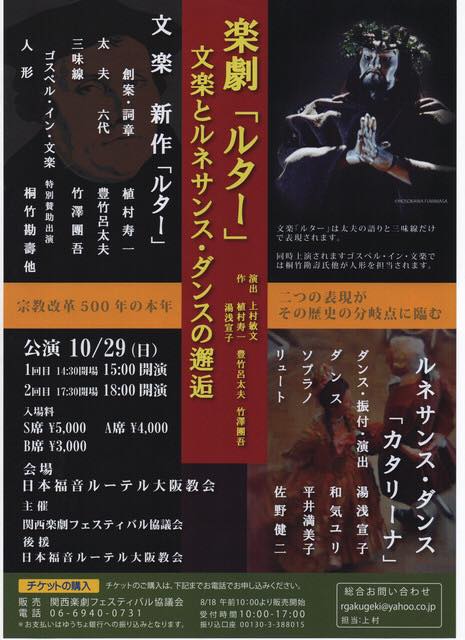

2017年10月29日、ルター宗教改革より500年、ここにまた、奇跡のような出会いによる舞台が生まれた。

宗教改革者ルターの劇的な生涯、しかし「信仰のみ」というキリスト教の核心ともいえる教理、それらを義太夫節の言葉と節に乗せて語る。いつもながらの呂太夫の斬新な試みであるが、それにルネサンスダンスの組み合わせとなれば、どんな物語世界になるのか、想像もつかない。

そもそも、キリスト教の神学の言葉を義太夫節に乗せて普通の物語のような説得力を持つのだろうかと疑問に思った。

それらの懸念は杞憂に終わった、というよりも、想像を超えて完成度の高い日本語と、説得力のある物語の造形と洗練された言葉、リュートとソプラノの協力によるルネサンスダンスの世界が、見事に一つの物語を作り出した。

舞台は、まずゴスペル・イン・文楽から。イエスの生涯を文楽の義太夫節と人形で描く、最小限の装置と短い物語の中で、最も本質的なものに至るまでそぎ落としたイエスの生涯の骨格が迫ってくる。

その主題は「ハレルヤ!」の一言に尽きる。貧しく清らかな少女マリアによって産まれた力なき赤子のイエス。公生涯のクライマックス、最後の晩餐から十字架の死と復活に到るまで、わずか20分に凝縮されたその輝き。照明も音響も、教会の備品のみで、十字架は教会に備え付けの十字架を見立てる。

にもかかわらず、その本質は心に迫ってきた。この方こそがわれらの救い主、重き軛を取り払い、人々に自由を与える。その生涯の清らかにして、この人以外にはなしえない、神との和解、人の救いを、十字架の犠牲によって成し遂げたことを。呂太夫の語りは抑制気味で、それでいてわれわれの心にすっと入ってくる、この言葉の一つ一つが、血肉となって語りかけてくる。

マリアは清らかに天に目を上げ、ペテロは裏切りに気づいて目を伏せる。イエスの十字架の悩みは、復活の喜びに昇華される。動きの一つ一つに思いが、血が通う。

遣うは文楽座のベテラン桐竹勘壽ら。まずここに、呂太夫のこれまでの歩み、イエスの物語を文楽にした情熱が伝わってくる。

休憩をはさんで楽劇「ルター」。創案、植村寿一、作、片山剛、演出、上村敏文。作曲は呂太夫と団吾。

まず「雷鳴の段」。法学部に学ぶ秀才の内なる悩み、俗物の父、子を思う母、文楽でもありそうな設定ではないか。

そうした家庭に起こる悲劇。息子が雷に逢ったために修道院入りを決意する。そこまでのルターの歩みを「ルダー」と発音させることで後の場の変化と対比させる。やや硬い言葉もあるものの、父子の考えの差、マルティンの内的な葛藤をうまく表現している。

「神よ、これはあなた様のお怒りでござりまするか。あなた様は何をお怒りなのですか。いかに罪深い私とて、かようにきつう責めらるる覚えはまったくござりませぬ。」という悲鳴に似た叫び、「守護聖人様、聖アンナ様、お助けください・・私は・・・修道院に入りまする」は、ゴスペル・イン・文楽でちょうど嵐に遭った弟子たちがイエスに叫ぶのと似た表現だが、理不尽な運命にわが身の助かることしか考えない彼らに対し、呂太夫のルターはここで、父との間でかなえられなかったもう一つの道が心の壁を突き破って出てきた叫びのように聞かせた。団吾のたたきつけるような三味線がその嵐と葛藤のすさまじさを表現する。

この劇的な場面の後、ルターの修道院での生き方を、上村氏の誠実な朗読で聞かせる。

そしてルネサンスダンス「修道院のカタリーナ1,2」。16歳でシトー会修道院に入ったカタリーナ・フォン・ボラ。シトー会の白の修道服に清貧と服従を示す縄帯、黒のスカプラリオでグレーと紺の薄布、ランタンを掲げて登場。

湯浅宣子氏と和氣由理氏。2人の対称的な動きに軽やかなステップ。だが、その布は、始めは捧げ持って修道院の戒律をいただきその中で静かに歩む彼女の生き方を、そして後半は修道院の禁域(結界)のように彼女を制限付ける戒律の限界を表現しているようだった。しかし彼女の中に、それにとどまらない、まだ秘めたる力が眠っている。

ランタンの光は小さいが、確かに彼女の中に燃えている思いだ。音楽はギョーム・デュファイの「Adieu ces bons vins」(さらば良き酒)と 「Bon jour,bon mois」(良き日、良き月)。

平井満美子氏のソプラノは品格ある明晰な発声で、佐野健二氏のリュートは静かにまた魅惑的に音で彩る。そう、ルターも知らないうちに、カタリーナの歩みも始まっていると感じさせた。

再び呂太夫、団吾。いよいよルダーの回心。

塔の中の孤独、善行を行ってもなお休まることのない良心。神の義という啓示に対し、「墨染の袂まで濡らす涙にむせびつつ、ひれふしてこそいたりけれ。」でその苦悩を具体的に表現する。そこから回心までが一幅の絵のように描かれる。

雲を裂いて一筋の光、一羽の鳩。そしてルダーの悟りを「恐ろしき怒りの神ににはあらず、お慈悲も深き恵みの神。さればこそ神はイエス様という賜物を我らにお恵みくだされた。すりゃ我らは神を信じて仰ぐのみ。」と、詞は義太夫だが、明確にルターの「信仰義認と恵みの神」の発見が描かれる。

そしてそののちの叫び「ソーラー・フィデ、ソーラー・フィデ。信仰のみによって、ただ、信仰のみによって我らは救いに導かるるのだ。」

この叫びこそ、呂太夫がキリスト者として、また太夫としての表現が一致した叫びであり、信仰者であればこそ語り得る真理であり、また熟練の太夫でなければ語りえない肚からの叫びである。この物語の主題がこの一言に収斂される。そしてルダーが「エレウテリア」(自由)の自覚のもとに、自らを「ルター」と改めての歩みが始まる。

ここでルネサンスダンス「ルターとカタリーナ1」新たな歩みを始めた二人が結ばれる、その生命力の象徴ともいうべき青い麦。柔らかな日差し、打って変わって色鮮やかな衣装に、軽やかなステップが二人の幸福を表している。カタリーナは自分の場所を、そして使命を見つけた。曲は「dort oven auf dem Berge」(山に登れ)。

再び上村氏による朗読。カタリーナとの結婚、聖書のドイツ語訳、その後の彼のもっとも重要なことだけを手短に語る。

呂太夫による「神はわがやぐら」の語り。力強く繰り返される「神はわがやぐら、わがつよき盾」の歌詞が、ルターの信仰告白であり、呂太夫自身の賛美に重なる。

ルネサンスダンス「ルターとカタリーナ2」、曲は「Will niemand singen」(誰も歌わないなら、私が歌おう)二人が力を合わせて進む、その歩みに迷いはない。籠に盛られた花は二人の家庭からもたらされた数々の業、その結晶としてのルター訳聖書が掲げられる。

フィナーレ。団吾の三味線が力強く、突き刺さるように迫る。鬼気迫るタタキ、その連続。この生涯に置かれた戦いのすべてを象徴するように。そしてダンスは、純白の衣の二人がそのリズムに合わせ、その喜びをたたえる。

すべての戦いを戦い抜き、天上にある幸せを心から喜ぶ。変拍子のステップの中に、紆余曲折に耐えぬき、しかも微笑を忘れないカタリーナの信仰の強さを感じた。

会場の日本福音ルーテル大阪教会に、大きな歓声と拍手が鳴りやまなかった。勇気ある試み、しかし妥協なくそれぞれの役割を果たし、それらが共に出会うことで初めて成立した奇跡のような試みであった。それを成し遂げた、出演者と関係者のすべてに感謝したい。

さらに付け加えるなら、ここで描かれたのは、単なる宗教改革500年の記念を祝うことではなく、ルターによって見いだされた福音の真理を、いまはカトリック教会も共に喜び、共に神を讃えるという、和解の福音が描かれたことであった。

それは、欧米のカトリック教会とルター派教会がすでに歩み始めている道であるが、日本ではまだ始まったばかりである。それは、呂太夫という稀有の存在を通じてこのような恵みに満ちた形になった。マルティン・ルターという歴史的人物が、血肉を持った存在として描かれ、しかもその真理が義太夫によって語られた。義太夫節でその物語を語れる日本語として創り出すこと、その働きをなされた上村氏、片山氏の勇気と学識の賜物である。

そこにルネサンスダンスによる、ルターの妻カタリーナの人生も描かれることにより、宗教改革はルター一人の業ではなく、この二人の稀なる出会いが造りだしたものであることが明確に示された。

湯浅宣子氏の演出は、隅々まで行き届いて時代と因習の中でのカタリーナの生き方を鮮やかに描き、これまであまり注目されてこなかった女性の宗教改革にスポットを当てることにより、単なる歴史上の光と影ではない、ルターの生涯と業が見事に一体となって描かれた、稀なる芸術的冒険である。

この公演の成功は、ただプロテスタント教会の記念を意味するのではなく、多くのものの和解と新しい歩みを示し、それこそが宗教改革の意義であったということを私たちに示してくれた。新たな芸術的創造と宗教的和解、それを成し遂げた出演者と関係者に、深く感謝と尊敬の意をささげるものである。